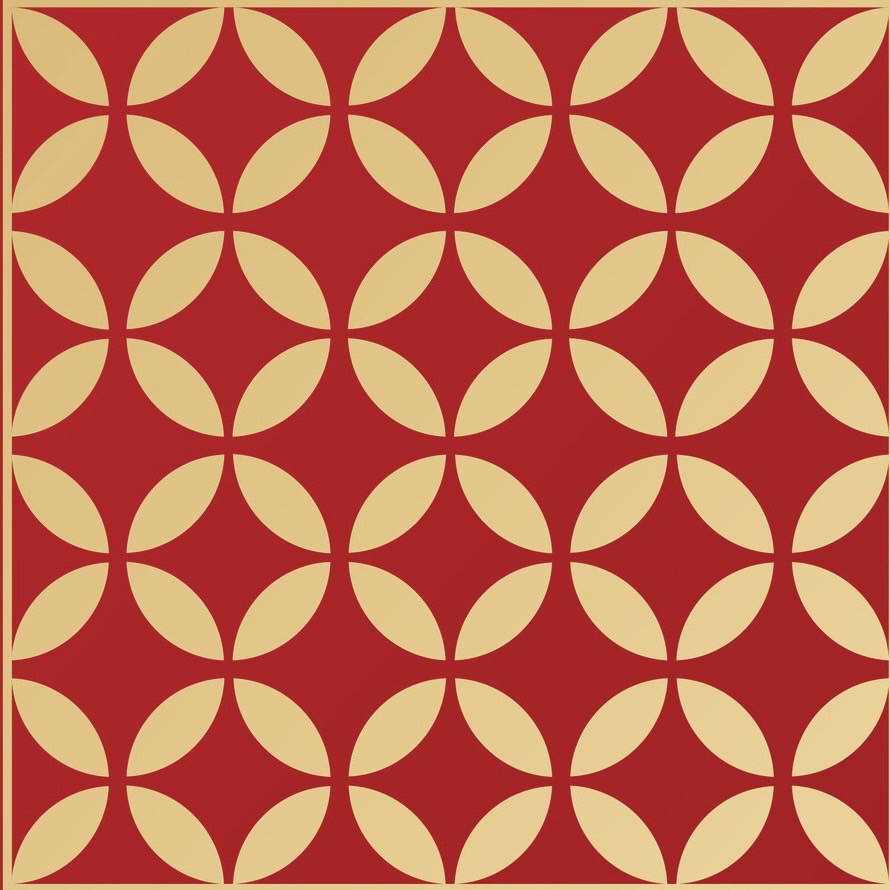

花文字で描く青海波

The meaning of the pattern “Blue Sea Wave”

- Calm life

描き方は協会の会員さんに伝授となりますので、こちらでは花文字で描いた青海波と青海波のマメ知識を紹介します。

花文字で描く青海波

青海波の持つ意味

- 穏やかな生活

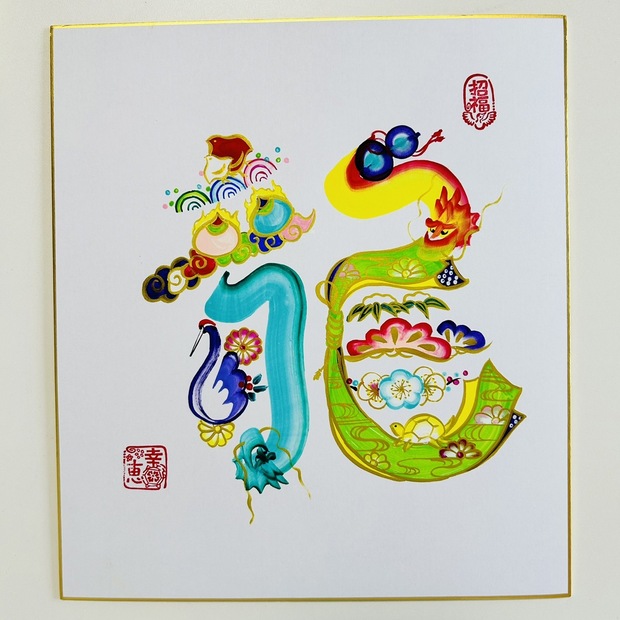

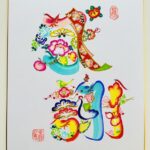

青海波を用いた作品例

作品全体です↓

この作品で使われた吉祥絵柄の説明はコチラ↓

青海波を描くにあたり「青で描く」というルールはありません。作品に合わせて、色を選べます。

また青海波と、海辺を群れて飛ぶ鳥の千鳥は相性がいいことから、青海波を入れたら、近くに千鳥を複数羽描くことが多いです(ですが千鳥を入れる、入れないも自由です)。

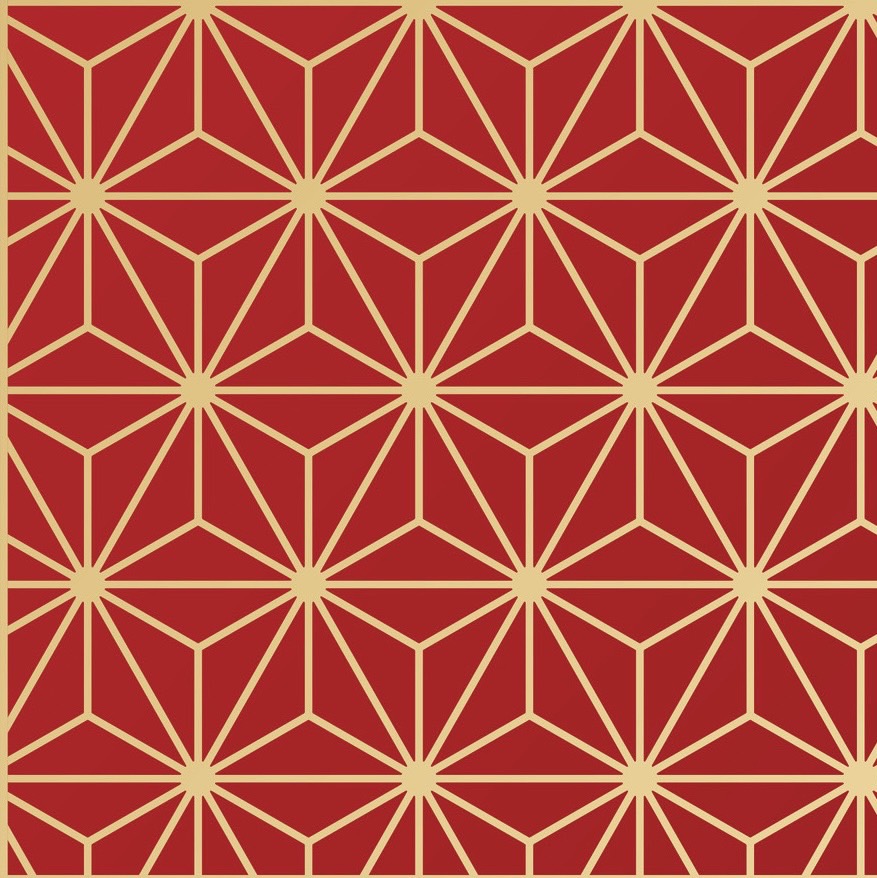

青海波について

飛鳥時代にペルシャ発祥の青海波が日本に伝わる

青海波は、古代ペルシャで生まれた文様が、シルクロードを通って中国へ渡り、飛鳥時代に日本に伝わったと考えられています。実際、当時の埴輪の衣装にもこの模様が見られ、当時の人々に親しまれていたことがわかります。

その後は、陶器や蒔絵、舞楽の衣装、能装束、小袖(着物の原型)など、さまざまな工芸品や衣装に広がり、日本文化の中にしっかりと根づいていきました。

光源氏の舞った青海波がとんでもない美しさだったとか

青海波という名前は、雅楽の舞曲『青海波』に由来するといわれています。

平安時代の名作『源氏物語』にも、若き日の光源氏がこの舞を披露する場面が登場します。

秋の紅葉がはらはらと舞う中、光源氏と頭中将が、青海波の文様をあしらった装束をまとって舞う様子が描かれています。

「色々に散り交ふ木の葉のなかより、青海波のかかやき出でたるさま、いと恐ろしきまで見ゆ」

このように表現されており、光源氏の舞う姿はまばゆいばかりに輝き、あまりに美しすぎて恐ろしさすら覚えるほどだったと伝えられています。紅葉に包まれた幻想的な空間に、青海波の文様が一層映えて、異次元の美しさを放っていたのでしょう。

江戸時代に大流行した青海波

時代が進み、江戸時代になると、漆工の青海勘七(せいかいかんしち)が活躍します。

彼は元禄年間(1688〜1704年)に、漆器や刃物装具に青海波の文様を取り入れ、その美しさを広めました。

青海勘七の影響もあり、青海波は庶民の暮らしの中にも浸透し、染物や陶器など、身近な品々にも描かれるようになったのです。

青海波にたくす、永く続く穏やかな生活への願い

波文(なみもん)には波がしらを立てる激しい波の「立浪」もありますが、青海波の方は穏やかに寄せては返すを繰り返す静かな波です。

青海波からは優しく広い海の恩恵を感じとれます。

無限に広がるこの文様に、私たちは昔も今もずっと永く続く「穏やかな暮らし」への願いを込めてきました。

人生には荒波に翻弄されるときもありますが、だからこそ、穏やかな日々を願う心が、今も昔も青海波に託されているのだと思います。

プロフィール

- 小中学校の図工、美術以来絵を描いていない方

- 絵を描くのが苦手な方

- 習字を習ったことがない方

でも大丈夫です。